AI重塑高等教育 大學需積極應對

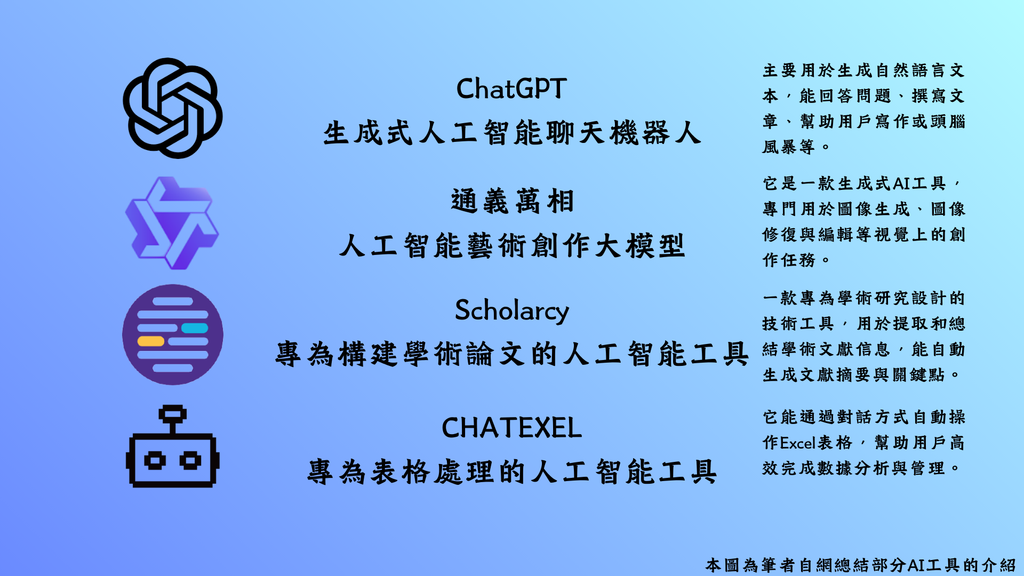

自從生成式人工智能ChatGPT於2022年末面世以來,成爲了人們的好幫手,特別在處理文字、圖像、資料分析等方面。隨後其他的人工智能(AI)系統相繼推出,而且越發完善,例如DeepSeek,Grok,Copilot等,逐步成爲人們日常不可或缺的工具。在高等教育界,AI更成爲炙手可熱的工具,廣泛應用於教學及科研上,當然也大受學生歡迎,學生多「善用」人工智能,能夠更高效地完成作業。AI工具的出現,是幫助學習還是影響學習?

記者:蔡博燊

AI是助學神器還是懶人幫手

在香港部分大學,人工智能已逐步融入教學體系,成為培養學生技能的重要一環。例如香港理工大學在低年級開設了AI的相關課程,就讀環境及可持續發展專業的姜同學介紹道,這些課程涵蓋了機器學習的種類以及概念等內容,能夠幫助同學們掌握前沿技術,順應時代需求。

而在個人學習方面,人工智能同樣發揮了巨大作用,工商管理專業的李同學借助AI分析商業案例,常常可以挖掘出新的思路;建築學專業的吳同學認為AI可以幫忙節省時間,「比如我要設計一張椅子,之前要各種翻書,上網搜很多網頁查看尺寸,現在問一下AI各部分的尺寸如何就可以了」;而中國文學專業的鄭同學感受到AI的個性化便利,「有時候寫文章,思緒很亂的時候,自己非常難去進行整理,但是AI能夠很耐心一遍遍幫助我修正。」她認爲AI不僅使得她更高效地完成文學創作,還能幫助她更好的去深入學習該領域。當然,還少不了學生大力借助AI來完成作業,也讓老師甚為頭疼。

隨著大學生「善用」人工智能,學術誠信這個問題也備受關注。根據文匯網引述有公信力的學術期刊《自然》的調查顯示,68%的受訪者擔心生成式人工智能會促進抄襲,同時也認為這些工具生成的內容更難檢測。爲此,香港多所大學迅速出臺相關政策,教大要求學生使用AI完成功課時須申報,以確保學術誠信,中大發佈人工智能使用指南,幫助學生合規使用人工智能。針對大學如何避免濫用人工智能導致學術不端的情況,教育界立法會議員朱國強介紹道,目前有一種「以AI治AI」的方法,「有學者跟我說,畢竟AI生成的文本也是來自現成資料,大學如能善用AI的大數據分析能力,反而更能找出抄襲或剽竊。」

AI應學「為人之道」

當人工智能能夠以毫秒級讀取千萬份文獻,讓知識變得觸手可及,它的高效便捷不禁讓人思考,在目前大學的學習中,還需要哪些不可或缺的「必修課」呢?中國文學專業的鄭同學認為,人文學科難以被AI所取代,「對於中文這類學科,人類比AI擁有更多優勢。」她在學習過程中感受到,人文學科的學習更依賴於知識的積累,人類可以通過視覺、聽覺等多感官不同渠道去接收資訊,實現多方面知識的累積,而AI目前只能通過單方面接收資訊。

廈門大學高等教育研究院的蔡秀英教授認爲,在AI時代,面對甚囂塵上的「文科無用論」,AI時代的人文類學科必須保留,「哲學教我們思辨,藝術培養創造力,社科類學科讓我們研究社會,這些都至關重要。」蔡教授進一步強調,AI雖能在技術層面快速滿足需求,但人性倫理的道德哲學、培養批判性思維的邏輯課程等「為人之道」,必須固守課程體系的核心地位,「AI作為一個輔助我們的工具,如果要發展,需要人文社科類的東西去支撐它,豐富它,去引領他向更加人性化的方面去發展,也正是現在所謂的『人工智能向善』的思考。」

高校AI「起跑綫」的差異

近期科大團隊研發AI大模型供學生使用,港大團隊開發AI自動科研助理系統助力學生科研,而理工大學的姜同學介紹道,學生在學校特定的網站上,可以免費且不受限制的使用現在市面上主流的AI工具,例如ChatGPT等,「ChatGPT在中國區內是禁止使用的,哪怕要用也需要通過很多途徑,例如境外帳戶,境外銀行卡等等才可以取得使用權限,但是學校考慮到了這一點,並提供了如此便利的使用途徑。」他認為學校提供這個平臺對於同學的學習和科研而言是非常重要的。

但香港部分自資專上院校因資源匱乏,至今未能提供多元人工智能平臺供學生使用。教育界立法會議員朱國強指出,「香港的專上教育發展,一直存在資助大學與自資專上院校存在資源懸殊的問題,絕非僅於AI資源與技術上。」他認爲,不同院校的規模與發展定位不同,追求「平等分配」並不現實。他建議可以鼓勵公私營合作,吸引更多創新科技產業公司向有需要的院校提供優惠或技術支援。當然還有善用開源的AI 模型和技術,開源軟件允許用戶免費使用、修改和再分發,這樣也可達到資源共享。

氣温 ℃

氣温 ℃